フロー理論とゲーミフィケーションで、仕事の質・満足度・やりがいを向上させる

0. 概要

自分のスキルと難易度のバランス、即時のフィードバック、ポイント制度など、自分の中や社内にとりいれることで、モチベーションの維持や没頭状態を通じて、生産性の向上につなげることができる。

1. この内容を知ることでどのようなメリットがある?

- 仕事のモチベーション向上、集中力の維持、学びが加速する、疲労感の軽減

- 社員のマネジメントへの活用

- エンジニアスクール運営における生徒のサポートに活用

- 日報などの開発における、アクティブユーザーの増加に貢献できる

2. フロー理論、ゲーミフィケーションとは?

フロー理論

ミハイ・チクセントミハイが提唱した、人が究極的に没頭している状態とそれを作り出すための環境を定義したもの

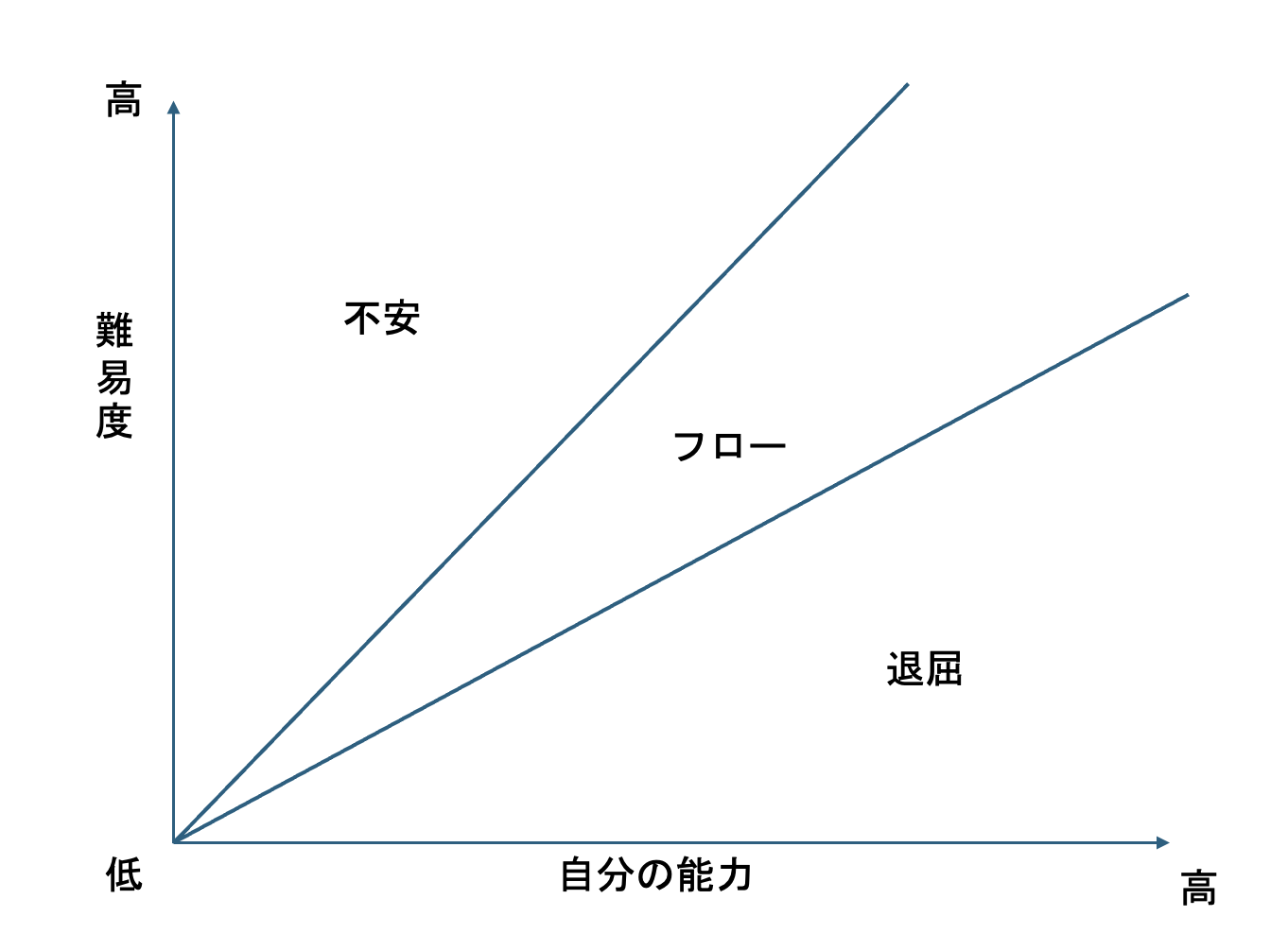

フロー理論のメインとなっているのは、挑戦とスキルのバランス。

とりあえず、"挑戦とスキルのバランス"、"即時フィードバック"を押さえておきましょう

| No. | 要素名 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | 挑戦とスキルのバランス(Challenge–Skill Balance) | 自身の能力と課題の難易度が等しく感じられること。(Flow Centre) |

| 2 | 行動と意識の統合(Action–Awareness Merging) | 考えずとも行動が自然に出る、一体感のある状態。(Flow Centre) |

| 3 | 明確な目標(Clear Goals) | 何を達成すべきかがはっきりしていること。(Meaning and Happiness) |

| 4 | 即時フィードバック(Unambiguous Feedback) | 成果や改善点がすぐ分かる、反応の速さ。(Meaning and Happiness) |

| 5 | 完全な集中(Concentration on the Task) | 注意が一か所に集中し、他の思考が入らない。 |

| 6 | 自己意識の喪失(Loss of Self-Consciousness) | 周囲や自己評価を忘れ、行動に没頭できる。 |

| 7 | 時間感覚の変容(Transformation of Time) | 時間の流れが速く感じる、または一瞬に感じる。 |

| 8 | コントロール感(Sense of Control) | 自分で状況をコントロールしている感覚。 |

| 9 | 自己目的性(Autotelic Experience) | 活動自体が報酬になり、外的報酬を必要としない楽しさ。 |

ゲーミフィケーション

業務や家事、運動などゲーム以外のことにゲームの要素を取り入れ、モチベーションや行動変容に繋げること

要素はいろいろありますが、ポイント/バッジ/ランキングを押さえておきましょう。

| レイヤー | 主なコンセプト | 具体例・ポイント |

|---|---|---|

| ① MDAフレームワーク | Mechanics(仕組み) → Dynamics(振る舞い) → Aesthetics(感情) | 例:ポイント/バッジ/ランキング(Mechanics)→ 競争や協力(Dynamics)→ 達成感・高揚感(Aesthetics)アメリカ図書館協会ジャーナル |

| ② ゲームメカニクス | 行動を直接操作する最小単位 | ポイント、レベル、クエスト、クールダウン、ガチャ、進捗バーなど 30 以上の定番パターンが整理されているアメリカ図書館協会ジャーナル |

| ③ 心理学的基盤 | Self-Determination Theory(SDT) | _自律性・有能感・関係性_の 3 欲求を満たす要素を配置すると、内発的動機づけが高まる。自己決定理論SpringerLink |

| ④ Octalysis 8 Core Drives (動機の八角形) | Yu-kai Chou による動機づけモデル | 1) Epic Meaning & Calling (大義) 2) Development & Accomplishment (成長と達成) 3) Empowerment of Creativity & Feedback (創造とフィードバック) 4) Ownership & Possession (所有) 5) Social Influence & Relatedness (社会的影響・関係性) 6) Scarcity & Impatience (希少性・待機嫌悪) 7) Unpredictability & Curiosity (予測不能・好奇心) 8) Loss & Avoidance (損失回避)Prototypr |

| ⑤ プレイヤータイプ | Bartle 型(Achiever / Explorer / Socializer / Killer)など | ユーザーの動機特性を分類し、最適な報酬や競争・協力要素を選定するBookey |

| ⑥ 行動変容モデル | Fogg Behavior Model(動機×能力×トリガー) | 「すぐできる小さな行動+通知」で習慣化を支援するBookey |

フロー状態とゲーミフィケーションは異なる理論ではありながら、共通点が多い

-

明確な目標設定

-

フロー:目の前のタスクに集中させるため、達成すべきゴールがはっきりしている

-

ゲーミフィケーション:クエストやミッションなど、ユーザーに「次に何をすべきか」を常に示す

-

即時フィードバック

-

フロー:行動の結果が即座に分かることで、集中状態を維持しやすい

-

ゲーミフィケーション:ポイント獲得やレベルアップ、バッジ付与など、アクションに対して即時に反応

-

チャレンジ‐スキルのバランス

-

フロー:難易度が高すぎず低すぎず、スキルに対して最適な挑戦を与える

-

ゲーミフィケーション:プレイヤーのレベルや実績に応じて課題を調整し、飽きも挫折も防ぐ

-

自律性とコントロール感

-

フロー:自分の意思で進められる自由度が高いほど没入感が高まる

-

ゲーミフィケーション:複数の攻略ルートや選択肢、設定のカスタマイズなど、主体的なプレイを支援

-

集中を阻害する雑念の排除

-

フロー:注意をそらす外的・内的ノイズを最小化し、タスクに没頭させる

-

ゲーミフィケーション:インターフェースをシンプルに保ち、ゲーム内の行動以外の要因を減らす

-

進捗の可視化・達成感の演出

-

フロー:自己モニタリングできる仕組み(スコアやタイムトラッキングなど)で「いまどこまで来たか」を常に実感

-

ゲーミフィケーション:ゲージ、ダッシュボード、バッジ一覧など視覚的に進捗を示し、達成欲をかき立てる

-

内発的動機づけの強化

-

フロー:行為そのものが楽しく、自律的に継続したくなる自動目的化(オートテリック体験)

-

ゲーミフィケーション:物語性や世界観、ソーシャル要素を組み合わせ、報酬以上の楽しさを提供

3. 事例、実践例

-

Duolingo(語学学習アプリ)

-

要素 :毎日継続ボーナス(ストリーク)、バッジ、リーダーボード

-

効果 :次⽇残存率12%→32%、DAU+1.6~5%、売上13 MUSD→161 MUSD

-

Starbucks Rewards(スターバックス会員プログラム)

-

要素 :デジタルスタンプ式進捗バー+“ハッピーアワー”などのタイムド・ボーナス

-

効果 :会員が売上の57%を占め、客単価は非会員の3倍、会員数7,500万超

-

Microsoft:社内バグ報奨ゲーム

-

要素 :Windows 7のダイアログボックス内の文言エラーを見つけるたびにポイント付与・リーダーボードにランキングされる仕組みを導入。

-

効果 :4,500名超の社員が参加し、50万件以上のダイアログをチェック、6,700件のバグレポートを記録した。

-

Google 20%タイム

-

要素 :自律性(Autonomy)を与える制度で“自分で選ぶ自由”をデザイン

-

効果 :従業員満足度約90%、離職率は業界平均の約半分

4. 導入案

-

日報システム

連日の投稿でボーナスポイント獲得。連続日数が多いほど得られるポイントが増える。

ポイントによってバッジ付与 -

タスクの難易度調整

難しいと感じるタスクは細分化することで難易度を下げることが可能

〜〜機能の実装→〜〜機能のこの部分だけとりあえず実装 -

集中タイムの導入

常に、slackの通知の返信を意識していると没頭状態に入れないので、

"20~30分ごとに確認する"など集中タイムを設定(問題ない範囲で工夫) -

スイッチングコスト(タスク切り替えコスト)を理解する

再フォーカスに要する時間:平均 23 分

アラート(メール・チャット通知など)による離脱後、元タスクに完全に戻るまでに約 23 分を要するとされます PRODUCTIVITY REPORT。

fe. レビュー中に別チケット対応などやりがち

-

ジョブクラフティング (仕事の意味の再定義) 仕事そのものに新たな意味や意義を自分なりに定義する(手法は多岐にわたる)

- 自分なりの仕事の肩書きを設定する。単なるデバッガーではなく"ユーザー体験プロテクター"

- ディズニーの事例: ただの清掃→お客様を楽しませるエンターテイナー(カストーディアルキャストと呼ばれる)

-

タスクへのXPの付与

このタスクは簡単だから10xp, このタスクは難しいから50xp, 急に降ってきたタスクは、ボーナス100xpなどを設定する。

ポイント貯まったら酒を飲んで良い

獲得ポイントの月別比較で成長を実感

5. フローを阻害する要因

-

タスク/活動の設計要因

- 目標の不明瞭さ

何を達成すればよいか曖昧だと集中できず、フローに入れません。 - フィードバックの欠如

自分の行動が正しいか分からないと次の一手を踏み出せず、モチベーションが途切れます。 - 挑戦–スキルのミスマッチ

難しすぎる → 挫折感・不安が生じる

簡単すぎる → 退屈・飽きが発生

- 目標の不明瞭さ

-

環境・物理的要因

- 中断・雑音

スマホ通知、メール着信、対面での声かけなどの断続的な割り込みは、集中をリセットさせます。 - 多重タスク(マルチタスク)

同時に複数のことをすると、脳は切り替えコストで疲弊し、深い集中が得られません。 - 不快な作業環境

座席の硬さ、室温・照明・騒音など物理的な不快感も集中力を下げる大敵です

- 中断・雑音

-

心理的・内的要因

- ストレス・不安

締切プレッシャーや上司の監視が強いと「楽しむ余裕」が奪われ、フローに入りにくくなります。 - 自己意識の高まり

“人に見られている自分”を強く意識すると、没入感がそがれます。 - 内発的動機の低下

外部報酬(お金や評価)ばかりを意識すると、本来の興味・好奇心が後景化し、持続力が落ちます。

- ストレス・不安

まとめ

- フロー理論(難易度とスキルのバランス、即時フィードバックで集中状態を作る)とゲーミフィケーション(ポイント、バッジ、進捗バーなど)を組み合わせると、集中力・モチベーション・生産性が飛躍的に向上します。

- 実践例として、日報連続投稿にボーナスポイントを付与し、週次タスクをレベル制クエスト化。

- 23分以上の中断を防ぐため、30分単位の集中タイムを導入。自分の肩書きを「ユーザー体験プロテクター」などに再設定するジョブクラフティングで内発的動機を強化。

- 通知はオフにして作業に没頭。タスクは細分化して挑戦–スキルのミスマッチを防ぎ、達成感を維持します。

Q&A

Q. なぜ"のぞみ"がこの発表をする必要があるのか?

A. AIがどれだけ進歩しても人間の心理は変わらないので、持続的に仕事で成果を出すために抑えておく必要があるが、他のメンバーの発表では、この種の発表は少ないため。

Q. 逆にゲーミフィケーションが適さない場合はある?

A. 緊急時や不謹慎な場合、不明確さが楽しむ要素の場合。例えば、下記の場合。

- 緊急医療(ゲーム化が、状況によって変化する命に関わる優先順位を見誤る可能性がある場合)

- 旅行やキャンプなどの目標や目的がないことが楽しい場合

- 過度な競争を誘発する場合。社員同士のレベル差が大きい場合など

Q. なぜ、理論から知る必要がある?

A. 本質を知ることで、応用がしやすい。状況に応じたオリジナルな取り入れ方ができる。

Q. とりあえずできることは何?

A.

補足

ゲームメカニクス(Game Mechanics)

定義と役割

- ゲームメカニクスは,ユーザーの行動を直接「誘発」「制御」「報酬」する仕組みの最小単位。

- PBL(Points/Badges/Leaderboards)も典型例ですが,それ以外にも「クエスト」「レベル」「クールダウン」「ガチャ」など多彩なパターンがあります。

代表的メカニクスと活用例

| メカニクス | 機能 | 業務/家事への応用例 |

|---|---|---|

| ポイント | 行動を定量化し,累積で成果を可視化 | ・タスク達成ごとに “10pt” を付与し,月末に社内報告・家事完成で家族共通の「家事通貨」を貯める |

| バッジ | 特定条件達成を視覚報酬化 | ・新規顧客獲得で「セールススター」バッジを付与・連続3日ジョギングで「ランナーバッジ」 |

| ランキング | 他者との相対比較による競争要素 | ・営業月間ランキングを社内ポータルに表示・フィットネスアプリで友人間ランキングを公開 |

| クエスト | 複数タスクをセットにして挑戦させる | ・「今週の新規提案5件」「顧客フォロー10件」を週次クエスト化・「掃除→買い物→料理」を家事クエストに |

| コールドダウン | 短期的な連続利用を制限し,価値を保つ | ・営業支援ツールで見積書送信は1日3回までに制限・ポイント獲得には1日1回のログインのみ許可 |

設計時の注意点

乱発による価値低下

- ポイントやバッジをあまりに簡単に獲得できると,報酬の“ありがたみ”が薄れる。

- 過度な競争による離脱

- ランキング上位以外がモチベーションを失わないよう,「自分比」での成長要素(自己ベスト更新)も用意する。

Octalysis(8 Core Drives)

Yu-kai Chou が提唱する,動機づけを「8つのコアドライブ」に分解したフレームワークです。

| ドライブ番号 | コアドライブ | 例(業務/家事) |

|---|---|---|

| 1 | Epic Meaning & Calling(大義) | 社会貢献プロジェクトで社内ボランティア活動を組織 |

| 2 | Development & Accomplishment(成長) | 階層的なスキルツリーを用意し,研修受講でスキルポイント付与 |

| 3 | Empowerment of Creativity & Feedback(創造・フィードバック) | 自由度の高い業務アイデア投稿+投票機能 |

| 4 | Ownership & Possession(所有) | 個人のダッシュボードで貯めた「社内コイン」を自由に使える |

| 5 | Social Influence & Relatedness(社会性) | チーム間協力ミッション,家族グループチャレンジ |

| 6 | Scarcity & Impatience(希少性) | 限定バッジを「月初の3日間のみ」獲得可能に設定 |

| 7 | Unpredictability & Curiosity(予測不能) | 毎週ランダムに選ばれる「ウィークリーミステリーボーナス」 |

| 8 | Loss & Avoidance(損失回避) | 貯めたポイントが「30日間未活動」で失効する仕組み |

Fogg 行動変容モデル(Fogg Behavior Model)

B. J. Fogg によるモデルで, 行動(B) は「動機(M)×能力(A)×トリガー(T)」の掛け算で生まれると定義します。

B = M × A × T

- 動機(Motivation):行動したい気持ち

- 能力(Ability):行動を実行できる容易さ

- トリガー(Trigger):行動を呼び起こすきっかけ

各要素の設計例

| 要素 | 設計例 |

|---|---|

| 動機 (M) | ・目標値達成でボーナス付与(高い報酬設定)・社会貢献度を見える化 |

| 能力 (A) | ・ワンクリック完了の簡易フォーム・モバイルでいつでもアクセス可能に |

| トリガー (T) | ・プッシュ通知:「今日のタスクがまだ完了していません」・メールリマインド |

実践フロー

- ユーザー動機を評価

- 「やってみたい」と思える報酬か,内発的価値を用意する

- 行動ハードルを下げる

- 単一アクションで達成できる小タスクに分解(スモールステップ化)

- 適切なタイミングでトリガー

- コンテキスト(業務開始直後,家事後など)に応じた通知を設定

- 計測と調整

- どの通知が開封→完了に繋がったか A/B テストし,常に最適化